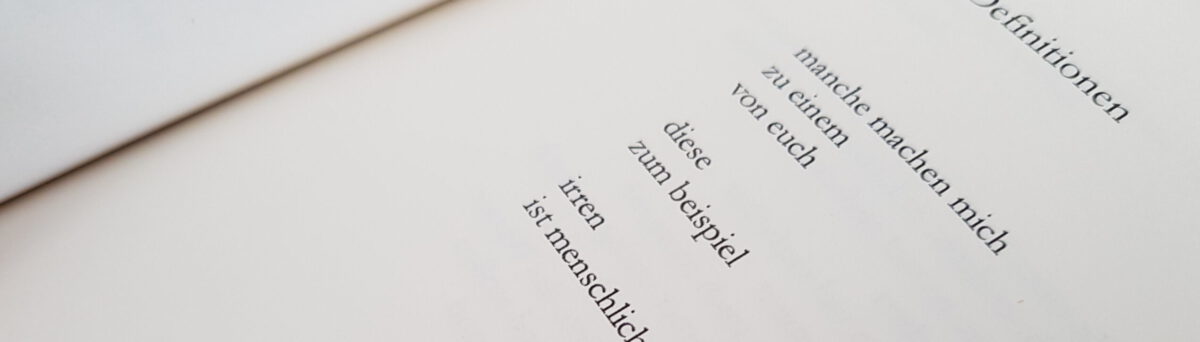

Nachdem neulich mit Definitionen ein kurzes und eher vergeistigtes Gedicht besprochen wurde, soll es heute um Gefühle gehen:

Schwarzer Wasserfall

Wenn die Stille schmerzt

Die einst gut tat

Ist ein neuer Punkt erreicht

Sie will nicht reden

Mich nicht hören

Sich nicht vernehmen lassen

Mein Chaos mein Lärm mein

Krach im Kopf in mir überall

Mein Kriegsgetöse im Herzen

Sie will mich nicht

Sehen hören fühlen

In ihrer Nähe haben

Es steigert sich zur Entropie

Weißes Rauschen ohne Frieden

Schwarzer Wasserfall

Sie will nicht mehr reden

Sie will nicht mehr

Sie will nicht

Nichts als schwarzlärmendes Wasser

Nichts als grausames Herzpochen

In grausamer Stille

Ich höre mich zu laut

Ich höre mich

Ich

Schwarzer Wasserfall

Wenn ich arbeiten möchte, aber unkonzentriert bin und ruhelos, stört mich Musik und Stille lässt die flatternden Gedanken widerhallen. Dann schalte ich White Noise ein – unspezifisches Hintergrundrauschen, wobei es sich um meinem Fall um die Geräusche eines Eisbrechers handelt (Motor, Wind, Wasser, knackendes Eis).

Es gibt Theorien über Weißes Rauschen und die beruhigenden oder konzentrationsfördernden Eigenschaften, aber Details sind hier nicht wichtig: bei mir wirkt es.

Manche Menschen wirken wie Weißes Rauschen, sie helfen anderen sich zu sammeln, geben ihnen einen Ort der Ruhe an ihrer Seite, verwandeln Kopfchaos in Ordnung und helfen, aus dem endlosen Wiederkäuen überflüssiger Gedanken vorm Schlafen ein leises Wiegenlied zu machen. Sie werden zu menschlichen Tempeln und zum Fokuspunkt innerer Ruhe. Natürlich ist das ein rein subjektiver Eindruck und schafft neben wohltuenden Urlauben von der Welt auch eine Abhängigkeit, die umso schmerzhafter zutage tritt, wenn der vorherige Tempel plötzlich nicht mehr Ruhe schenkt, sondern durch Schweigen quält. Denn um einem Menschen zu helfen, größere Ruhe in sich zu finden, muss man mit ihm sprechen. Nicht viel, nicht lehrerhaft, nicht urteilend, sondern fragend, voller Interesse und Mitgefühl. Man muss zuhören können, um einem Menschen den inneren Lärm abzunehmen, und man muss mit dem Menschen sprechen, um ihn zum Reden zu bringen.

Darum geht es im Gedicht Schwarzer Wasserfall, das Teil des Gedichtbands Alte Milch ist: Weißes Rauschen und Ruhe gegen Lärm, Gedankenchaos und Schweigen. Das lyrische Ich hat mit der Bezugsperson die „Stille“ verloren, „die einst so gut tat“ und ist allein mit dem, was übrig bleibt: „Weißes Rauschen ohne Frieden“, dem Gegenteil der vorherigen angenehmen Ruhe, einem „schwarzen Wasserfall“. Es ist vollständig auf sich selbst zurückgeworfen, was sich besonders in der letzten Strophe zeigt, wenn es nur noch das eigene „Herzpochen“ hört. In dem Dreischritt von „Ich höre mich zu laut“, „Ich höre mich“, „Ich“ wird das besonders deutlich, eine Reduktion, in der dennoch der innere Lärm unausgesprochen bleibt. Es gibt nur noch das chaotische Gedankenströhmen in endloser Abfolge, nur noch einen „schwarzen Wasserfall“.

Die Idee ist simpel und fast jede*r kennt dieses Gefühl. In diesem Gedicht geht es also nicht um tiefschürfende Gedanken oder ausgefallene Bilder, sondern um ein Gefühl, das vermittelt werden soll. Es geht um Unruhe, Verlorensein, Verlassensein und Einsamkeit.

Soviel zum Kern des Textes. Vielleicht noch ein paar Worte zur „Entropie“. Entropie zählt zu meinen Lieblingswörtern. Es handelt sich um einen Begriff aus der Physik. Im Grunde bedeutet es Chaos oder Zerfall, das Gegenteil von Ordnung. Jedes System, dem nicht genügend Energie zugeführt wird, gelangt in einen Zustand der Entropie, bis es vollends verschwunden ist. Hört ein Mensch auf zu essen, zu trinken und zu atmen, endet der Herzschlag, er stirbt und der Körper zerfällt. Eine Wohnung, die nicht geputzt und gepflegt wird, versinkt im Chaos. Personen und Haustiere, denen man keine Zeit und Energie in irgendeiner Form schenkt, verwildern. Man könnte also aus der Verwendung dieses Wortes allein Rückschlüsse auf die Beziehung des lyrischen Ichs und dem Ende der Partnerschaft ziehen. Wurden zu wenig Energie investiert? Zerfiel die Beziehung mit der Zeit? Oder bezieht man es lieber auf das lyrische Ich direkt und fokussiert sich auf den inneren Zerfall und das Chaos, das entstanden ist, weil die Energie und Zuwendung des Partners/der Partnerin fehlt?

Mit diesem Gedicht verbinde ich hauptsächlich Unruhe, wie man merkt. Dass es dennoch deutlich in vier Strophen gegliedert ist (dreimal sechs Zeilen und einmal sieben), kann als Hinweis auf die zerfallende Ordnung verstanden werden. Auch diese zerbricht langsam, da sich der „schwarze Wasserfall“ in der letzten Strophe einmischt (direkt nach dem dreischrittigen Zerfall des Satzes „Ich höre mich zu laut“) und die Aufteilung unsauber werden lässt. Alles zerfällt zur Entropie. Man könnte sagen, dass es das lyrische Ich neue Energie (und große Mühe) kosten wird, den Zerfall zu stoppen und aus der „grausamen Stille“ wieder Weißes Rauschen zu machen, aber es scheint nicht so, als würde es daran glauben.