In diesem Blogeintrag möchte ich einen Gedanken entwickeln, der mir während einer Zugfahrt gekommen ist. Ich habe bisher selbst noch keine klare Antwort gefunden, aber um diese Frage soll es gehen: Hat die Wertschätzung von Schönheit (und der Begriff ist recht weit gefasst und absichtlich nicht klar definiert) auch in deutlicher Weise mit dem Entstehungsprozess des Betrachteten zu tun?

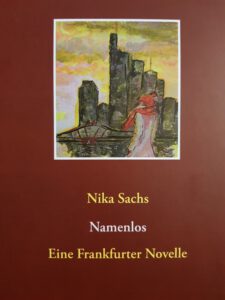

Man könnte mit einem Beispiel anfangen: Jemand betrachtet ein Bild und findet es schön. Die Person weiß nichts über die Entstehung des Bildes, nicht wer es erstellt hat, wie viel Arbeit darin steckt oder welcher Gedankengang der Entstehung zugrunde lag. Man könnte meinen, damit sei meine Frage bereits beantwortet. Jemandem gefällt ein Bild, ohne den Entstehungsprozess zu kennen. Allerdings wird diese Person (und vermutlich auch die allermeisten von Euch) davon überzeugt sein, dass das Bild von einer anderen Person erstellt worden ist und zwar mit Absicht. Damit interpretiert man bereits und geht von einem bewussten Prozess aus, vielleicht einer Intention, nach der man sucht, oder einfach einem talentierten Blick für das Schöne seitens der Person, die das Bild erstellt hat. Das Bild könnte allerdings auch von einem Computerprogramm (und entsprechend ohne Intention oder eigentlichen Willen) erstellt worden sein oder schlicht ein Zufallsprodukt sein (wenn wir beispielsweise an Fotos denken). Ändert sich dadurch die Auffassung, die man vom Bild hat? Noch wichtiger wäre die Frage: Beeinflusst die Information, dass es durch eine kalte Berechnung und einen Klick oder durch Zufall entstanden ist, von vornherein das Verhältnis zum Bild?

Wissen wir, dass etwas Schönes von einem Künstler/einer Künstlerin erschaffen worden ist, denken wir (ob unbewusst oder bewusst) an die vielen Arbeitsstunden, die darin stecken, und vielleicht an ein künstlerisches Genie, das nur wenige Auserwählte besitzen. Eine Geschichte, die von einem Programm erstellt worden ist, oder auch ein Bild, das keinen menschlichen Ursprung hat, entbehrt jeder absichtlichen Tiefe und jede vermeintliche Interpretation wird zur reinen Spielerei. Wir würdigen also die Arbeit und die Gedanken hinter der Kunst gleich mit, wenn wir die Kunst selbst würdigen. In manchen Fällen könnte man streiten. Ein gelungenes Foto von der Natur oder anderen Motiven benötigt möglicherweise mehr technisches Geschick als künstlerisches Denken, aber ohne einen geschulten und aufmerksamen Blick für das Faszinierende und Schöne geht es auch nicht. Schießt also Max Mustermann unter 2000 Bilder mit seinem Smartphone auch eines, das zufällig sehr gelungen ist, hat es für uns doch anderen Wert als das gleiche Bild, nach dem lange gesucht und mit künstlerischem Auge gefunden worden ist.

Als Autor fällt mir schnell ein weiterer Streitpunkt ein. Unterstellen wir nicht häufig Büchern, die in wenigen Wochen oder am Fließband entstehen, eine geringere Qualität als Werken, an denen Monate oder Jahre gearbeitet worden ist? Wir beurteilen in dem Fall also nicht das Werk, sondern den Entstehungsprozess, und verurteilen das Werk dann gleich mit.

Der Punkt der Fotografien bringt uns wiederum schnell zu den Objekten dieser Kunst. Die Natur kann ohne Frage schön sein und ästhetischen Genuss verschaffen, ohne dass ein bewusster Prozess hinter ihr steht – jedenfalls sehe ich das so, da ich kein gläubiger Mensch bin. Was uns aber während der Betrachtung schöner Naturphänomene ebenfalls fasziniert, ist eben, dass sie aus einem kaum erfassbaren Zufallsprozess entstanden sind. Kaum zu glauben, dass die Natur so etwas schaffen kann, geht es uns durch den Kopf. Dies könnte die Grundlage sein für manche theosophischen und philosophischen Betrachtungen, die vom Blick auf die Natur auf ein intelligent design schlossen und damit auf Gott. Damals schien es den Menschen unmöglich, dass beispielsweise das menschliche Auge planlos entstanden sein könnte. Und da es für uns noch immer kaum fassbar erscheint, können wir dermaßen überwältigt sein von der Schönheit der Natur. Auch hier spielte also der Entstehungsprozess in die Bewertung des Schönen mit hinein.

Gehen wir davon aus, dass ich mit dem Punkt rund um die Natur recht hätte, und auch damit, dass wir Zufallsprodukte als weniger wertvoll einstufen würden als bewusst entstandene Werke. Wie sieht es dann aus mit der Schönheit, die durch die Kombinationen bewusster und zufälliger Prozesse herbeigeführt worden ist? Oder noch besser: Wie sieht es aus, wenn die bewusst erstellten Dinge innerhalb dieses Rahmens eigentlich hässlich sind, der Zufall und die Kombination sie aber im Ganzen schön erscheinen lässt? Dabei denke ich beispielsweise an ein Stadtbild, das über viele Jahrzehnte wuchs und viele Architekturstile zusammenbringt. Deutlicher erscheint es mir aber bei Bahnhöfen (wohl auch, weil der Ursprung des Gedankens bei einer Zugfahrt entstand). Wir haben Gleise, die ohne künstlerische Intention verlegt worden sind, dazwischen Gewächse, die die Natur zufällig dazwischen gestreut hat, Waggons, die verrosten, und unzählige Graffitis – meist Bombings und Tags, also keine großangelegten Bilder. Alle Details sind für sich genommen unschön, aber im zufälligen Zusammenspiel können sie einen ästhetischen Reiz haben. Das Zusammenspiel ist also entscheidend und vielleicht sogar das paradoxe Phänomen aus so viel Hässlichkeit eine Form von Schönheit machen zu können. Sofern die zweite Annahme valide sein sollte, spielte wieder der Entstehungsprozess mit hinein.

Graffitis sind übrigens generell ein guter Ansatzpunkt für den Gedanken. Gehen wir diesmal von Street Art aus. Fans dieser Kunstform betrachten sie eben auch als Kunst, während ihre Gegner eher auf den Faktor der Sachbeschädigung pochen. Die Gegner sprechen Street Art die Definition als Kunst ab und werden in den wenigstens Fällen sich und ihrer Umwelt eingestehen, dass die Bilder, auf die sie fluchen, wirklich schön sind. Hier merkt man eindeutig die Einbeziehung der Entstehung in die Wertschätzung. Ist Banksy ein Künstler oder ein Verbrecher? Er ist beides und das macht ihn so spannend, denke ich.

Am Ende habe ich vielleicht zwei Dinge zusammengemischt, die ich hätte trennen sollen, die aber bei genauerer Betrachtung auch beim Genuss von Schönheit selten getrennt werden. Das eine ist der reine Genuss am Schönen und das andere die Bewertung dessen, was man genießt. Schließlich geht es also um Wertzuschreibungen, die sich in den puren Genuss mischen. Ist das unser kapitalistisches Denken? Etwas ohne höheren Wert darf nicht als schön betrachtet werden? Lange Zeit war die Schönheit der Natur nicht so viel wert wie der Nutzen einer Fabrik oder eines Wohnhauses. Wir haben für monetäre und gesellschaftliche Werte (was oft genug das Gleiche war) die Natur zerstört. Inzwischen hat sie leider auch noch einen Seltenheitswert bekommen. Dieser Gedanke bringt uns allerdings vom Thema ab.

Ich habe noch immer kein klares Ergebnis für mich gefunden. In Fragen der Kunst jedweder Fasson denke ich schon, dass der Entstehungsprozess einen eigenen Wert hat, der den Kunstgenuss noch steigert. Bei den anderen Punkten weiß ich es einfach nicht. Es könnte an der fehlenden Definition von Schönheit liegen. Was meint Ihr?