Dieser Eintrag behandelt allgemein verschiedene Inspirationsquellen, mit deren Hilfe ich freiwillig oder unfreiwillig meine kreativen Energien auf- oder überlade. Inspirationsquellen eben.

Über Musik und Literatur werde ich mich dabei zu anderen Quellen vorarbeiten.

Musik

Nach einem Weg durch den Rock der 60er und 70er, Punk, Metal und Pop der 80er und 90er, fühle ich mich seit Langem in der Metalszene zuhause; genauer der Stoner/Doom/Sludge-Szene, die recht klein ist.

Entsprechend ziehe ich einige Inspiration von Bands, die eventuell und leider den meisten nichts sagen werden.

Neben der Musik als solcher, die meist sehr bassig und aggressiv / depressiv ist, sprechen mich in diesem Zusammenhang natürlich besonders die Lyrics an. Die verstörenden Texte von Acid Bath (die leider nur zwei Alben veröffentlicht haben) beschäftigen mich beispielsweise gelegentlich. Darunter besonders The Beaufitul Downgrade. Die Zeilen

Do you remember the first sunrise?

Sharpened bone clenched tide in your fist

Screaming into the blue

An urge to kill the sky

lösen jedes Mal Bilder in mir aus. Es fühlt sich kraftvoll und ursprünglich an. Wild und unzivilisiert erklärt man Göttern den Krieg, die man selbst eben erst erfunden hat.

Die Band Down hat ebenfalls einige großartige Lyrics, die sehr deutlich und ungeschönt die dunkelsten Kapitel meines Lebens ansprechen. Aus Lysergik Funeral Pocession:

I get up, get ready to face this world

I come down

I come down so hard, I hit then bounce

In a pool of piss I lay

Die Kombination aus teilweise recht extremem und dadurch ehrlich wirkendem Gesang und ebenso echt und kreativ wirkenden Texten ist für mich jedes Mal beflügelnd.

Was diesen Aspekt angeht, wäre auf jeden Fall noch Battle of Mice zu nennen. Die Schreie der Sängerin Julie Christmas verschaffen mir regelmäßig wieder eine Gänsehaut. Vertonte Verzweiflung… da kommen die Dämonen aus den dunkelsten Ecken des Hinterkopfes gekrochen und melden sich großspurig zu Wort.

Selbstverständlich gibt es noch etliche andere Bands und Künstler speziell aus dieser Szene (Crowbar, Boris, Goatsnake, Mars Red Sky, Monolord uvm.), die Ideen und Bilder aus mir herausprügeln.

Doch auch völlig andere Musik beeinflusst mich (emotional, geistig und schriftstellerisch) stark. Nick Cave & The Bad Seeds, Tom Waits, Leonard Cohen und andere haben mich im Laufe meines Lebens (und damit Schreibens) massiv geformt. Beispielsweise liebe ich die Zeile And in the bathroom mirror I see me vomit in the sink (aus Magneto von Nick Cave) und das Bild, das sie auslöst: ein Neben-sich-stehen, während man abstürzt. Er beobachtet sich selbst auf seinem Tiefpunkt. Selbstverständlich löst das etwas in mir aus. Leonard Cohens Text zu Famous Blue Raincoat, der wie ein Brief verfasst ist, oder die Lyrics zu Avalanche haben nichts von ihrer Wirkung verloren. Zum Glück konnte ich ihn noch live sehen vor einigen Jahren.

Klassische Musik (live im Konzerthaus Dortmund beispielsweise) schafft es, meinen Geist auf Reisen zu schicken. Was er nachher im Gepäck hat, ist auf verschiedenste Weisen interessant – (auch?) für mich.

Literatur und Philosophie

Einen Autor, der nicht von anderen Autoren beeinflusst wurde, kann ich mir nur schwer vorstellen. Wenigstens in den letzten Jahrhunderten ist ein solcher Fall wohl auch nicht vorgekommen.

Nur ein paar ausgewählte der vielen Schriftsteller zu nennen, die meinen Weg begleitet haben, fällt mir nicht leicht. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich hier auf einige von ihnen einzeln und genauer eingehen.

Zu Anfang beeinflussten mich hauptsächlich englische Dichter – E.A.Poe, Lord Byron etc. –, aber auch ein paar deutsche – Rilke, Goethe. Lyrik lese und schreibe ich noch immer, aber die Dichter haben ihre Vorrangstellung in Sachen Inspiration verloren. Prosa-Schrifsteller übernahmen.

Jahre voller Sartre, Camus und Kafka folgten. Heute sind wieder andere an ihre Stelle getreten.

Jorge Luis Borges hat mein Denken massiv angeregt und verändert. Seine abgehobenen Ideen und die Verarbeitung philosophischer Konzepte in seinen Texte inspiriert(e) mich sehr.

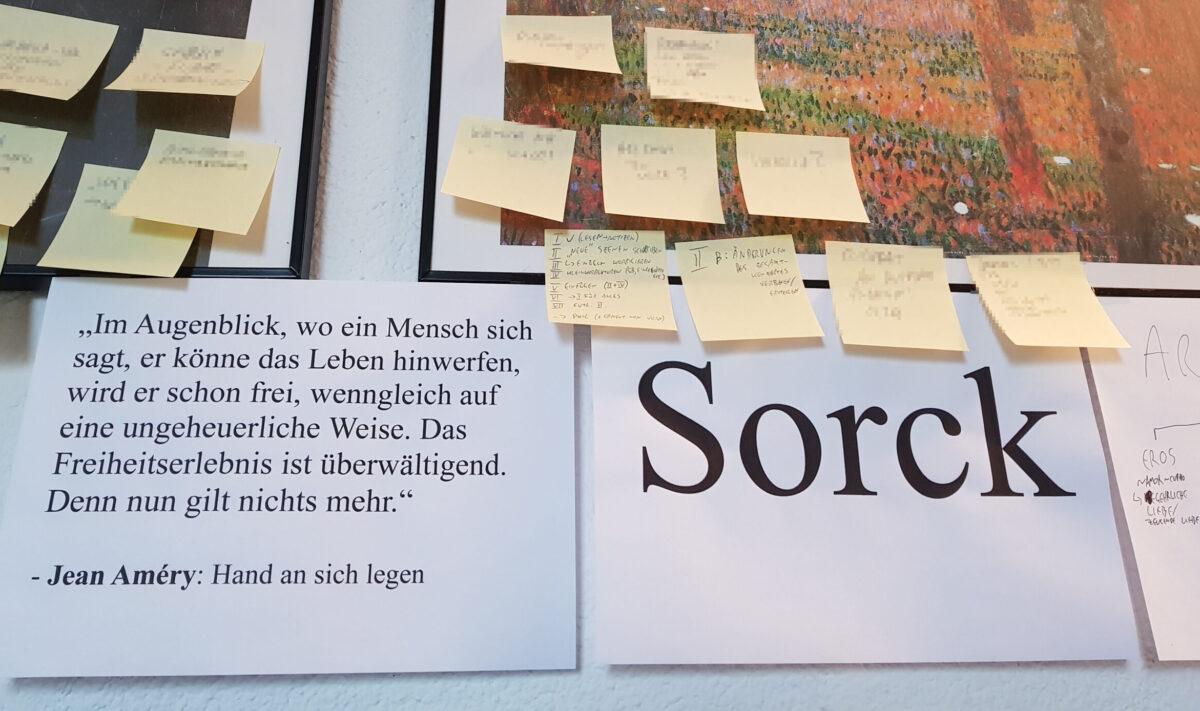

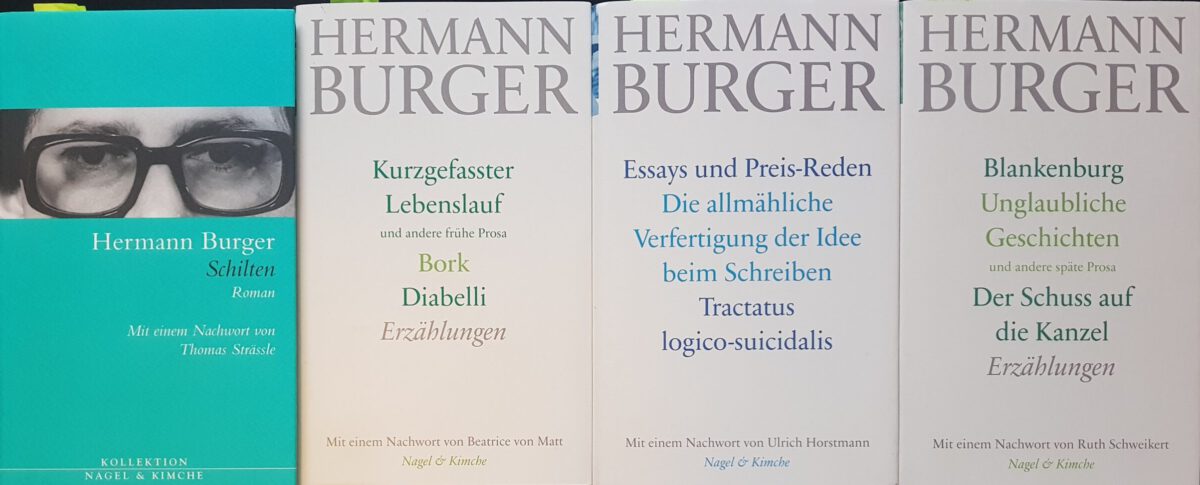

Stilistisch und aufgrund der (teils sehr offensichtlichen) psychologischen Problematik wäre definitiv Hermann Burger als Inspirationsquelle zu nennen. Allein seine Poetik-Vorlesung Die allmähliche Verfertigung der Idee beim Schreiben oder sein Tractatus logico-suicidalis haben mein Denken in Wege gelenkt, die es vorher nicht kannte.

Generell interessieren und bewegen mich die Frankfurter Poetik-Vorlesungen verschiedener Autoren immer wieder aufs Neue. Daniel Kehlmanns Vorlesung ist ebenfalls sehr zu empfehlen. Seine Geschichten, die eindeutig Borges und andere wiedererkennen lassen, sind kreativ und unterhaltsam. Kehlmann gehört zu einer Reihe von Autoren, die mich zu einem meiner Romanmanuskripte vor einiger Zeit inspiriert hatten. Besonders wohl die Vermischung verschiedener Realitätsebenen beziehungsweise der absichtlich undeutliche Übergang zwischen diesen Ebenen, eine Technik, die er gerne gebraucht, war verantwortlich dafür.

Um nur noch ein paar wichtige Namen zu nennen: Hunter S. Thompson, Charles Bukowski, Irvine Welsh und selbstverständlich sehr weit vorne Hermann Hesse.

Auch philosophische Texte können die Kreativität anregen und sprechen nicht nur das logische Denken an. Wie man bei Kehlmann und Borges lesen kann, gehört Schopenhauer dazu. Ich selbst musste auch feststellen, dass sein Werk Die Welt als Wille und Vorstellung etliche großartige Passagen enthält. Auch sein Stil ist recht unterhaltsam, da bereits im Vorwort eine Wut zutage tritt, die man in einer solchen Disziplin selten erwartet.

Philosophische Wut führt natürlich direkt zu Nietzsche. Ich las Also sprach Zarathustra betrunken im Park, an einem Sonnentag und habe später am gleichen Tag einen meiner heute besten Freunde kennengelernt. Definitiv inspirierend.

Noch etwas abgedrehter, aber äußerst interessant und beflügelnd, fand ich Himmel und Hölle von Swedenborg. Dieser hochintelligente und gebildete Mann wurde im Laufe seines Lebens häufiger von Engeln besucht, die ihm den Himmel und die Hölle zeigten. Seine Berichte sind durchaus lesenswert.

Sonstiges

Es ist eigentlich unwürdig eine solche Überschrift zu nutzen, wenn es um Kunst in verschiedenen Formen gehen soll. Doch degradieren wir diese Inspirationsquellen einfach mal und schauen, was passiert.

H.R.Giger hat mich in meiner Jugend stark beschäftigt. Kein Wunder, sind seine Werke doch düster, futuristisch und voller Sex. Jetzt gerade hängt ein Poster von Gigers ELP hinter mir und blickt hohläugig in den Raum. Wie bereits im ersten Beitrag (Arbeitsplatz) beschrieben, hängen Picasso, Munch und Klimt ebenfalls hier.

Von Nick Alm bin ich ein großer Fan, seit ich vor einigen Jahren sein Werk The Great Implosion in Stockholm sehen durfte.

Seine Bilderreihe eines Hochzeitsfestes beschaue ich mir gerne und häufig. Leider kann ich mangels Ahnung auf diesem Gebiet nicht viel mehr über seine Bilder sagen, als dass sie mich berühren und häufig exakt den richtigen Zeitpunkt von Schwäche einzufangen scheinen, der eine Figur im Innersten erfasst und definiert.

Ich würde, wie gesagt, nicht behaupten, Ahnung von Kunst zu haben, doch ich ziehe meine Vorteile daraus: Genuss und Inspiration.

Selbstverständlich müssen Filme, Serien, Opernbesuche, das Ballett (das übrigens in Dortmund inzwischen ausgezeichnet ist), Theater oder Auftritte wie von Saburo Teshigawara, der in seiner Broken Lights Tanzperformance mit und auf Glas tanzte, ebenfalls zu Quellen größter Anregung für mein Hirn zählen.

Manchmal kiffe ich aber auch und lese Batman-Comics … da kommt man ebenfalls auf Ideen.

Beim Schreiben dieses Eintrags ist mir deutlich aufgefallen, dass ich meine Pferde extrem zügeln musste, um nicht Seite um Seite weiterzuschreiben. Daher werde ich mein Vorhaben auf jeden Fall in Zukunft umsetzen und Beiträge über einzelne Autoren, Musiker und andere Inspirationsquellen verfassen. Dann kann ich auch deutlicher herausarbeiten, wodurch und inwiefern sie mich beeinflussten.

Als groben Überblick lasse ich diese paar Namen einfach stehen und stelle mir vor, dass man meine Texte nun ein wenig besser verstehen kann.