Als Selfpublisher*in begegnet man mehr als einer Hürde auf dem Weg von der Idee zum fertigen Manuskript und von dort aus zur Veröffentlichung. Um die zweite Hälfte des Weges, die Probleme, Schwierigkeiten und Fehler, die auftraten, soll es jetzt gehen. Ich werde dabei die Reihenfolge der tatsächlich aufgetretenen Probleme beibehalten, soweit es geht – denn, wie es immer ist, traten einige gleichzeitig auf. Die persönlichen Schwierigkeiten, die nicht ausblieben, lasse ich beiseite.

Zu früh gefreut: das Manuskript

Mit Fertigstellung des ursprünglichen Manuskripts war ich natürlich fest von seiner Qualität überzeugt und missachtete eine Regel, die ich damals noch nicht kannte. Ich überarbeitete einmal (kurz) und zwar direkt nach Beendigung des Schreibprozesses und verschickte das Werk dann an Agenturen und Verlage. Klappte nicht – komisch. Als ich mich Monate später nochmal ausführlich daran machte, das Manuskript zu überarbeiten, wusste ich auch, warum. Es war roh und fehlerhaft und einfach nicht bereit. Mehrere Monate später hatte ich dann aber doch ein fertiges (fertigeres?) Werk, aber keine Adressen mehr, die die unfertige Version noch nicht kannten.

Korrektorat: kommunizieren!

Ein Lektorat konnte ich mir nicht leisten, was sehr schade ist, aber leider nicht zu ändern. Dafür leistete ich mir ein professionelles Korrektorat. Dummerweise gab es im Vorfeld Missverständnisse, was den Stil und den Arbeitsumfang anging. Die Schuld dafür lag bei keiner der Parteien, aber Probleme gab es dennoch. Die Arbeit musste weitergegeben werden, was schnell und problemlos geschah. Im Endeffekt kostete mich dieses Problem bloß ein paar Nerven und ein oder zwei Tage, aber es wäre zu verhindern gewesen. Wenn man mit anderen zusammenarbeitet, sollte man also mit sich und ihnen ehrlich sein, damit von vornherein alles geklärt ist. (Anmerkung: die Zusammenarbeit mit beiden Korrektorinnen lief super, sehr professionell und alle Schwierigkeiten wurden schnell geklärt. Eine klare Empfehlung.)

Cover

Eine der wichtigsten Lektionen dieser Veröffentlichung lautet: kümmere dich rechtzeitig ums Cover! Nicht nur für Werbezwecke ist es (eigentlich) unverzichtbar. Es ist außerdem ausgesprochen ärgerlich, wenn alles Weitere bereit ist und nur noch dieser Part fehlt für die Veröffentlichung. Mit dem Ergebnis bin ich ausgesprochen zufrieden und habe positive Rückmeldungen bekommen. Da ich allerdings 1. zu spät mit der Planung begann, 2. anfangs keine klaren Vorstellungen hatte, sie 3. nicht gut kommunizieren konnte und 4. nicht jeder so viel Zeit für mein Projekt hat wie ich, kam das Ergebnis erst recht spät zustande. Danach gab es natürlich noch Probleme mit dem Farbraum und mein Buch hätte anders ausgesehen als die Vorlage. Die Gründe dafür herauszufinden, brauchte meinen Designer wieder ein paar Tage (und ich habe keine Ahnung von diesen Dingen, weshalb ich für seine Hilfe in allen Schritten ausgesprochen dankbar bin). Wieder gingen Zeit und Nerven unnötig drauf.

Ebook

Beim Upload des Ebooks durfte ich dann feststellen, dass die Formatierung nicht hinhaute, wie sie sollte. Ein Ebook braucht im Grunde keinen richtigen Buchsatz, da es auf jedem Gerät anders aussieht (da Schriftart und -größe z.B. individuell eingestellt werden kann), aber Impressum, Schmutztitel und Beginn der Geschichte sollten nicht auf einer Seite stehen. Man konnte nicht ohne großes Überlegen herausfinden, wo welcher Part endete und der nächste begann. Leider fand ich den Fehler nicht und musste die Datei neu anlegen. Dabei lernte ich wieder ein bisschen mehr über die Benutzung von Word und die Effekte unnötiger Aufregung.

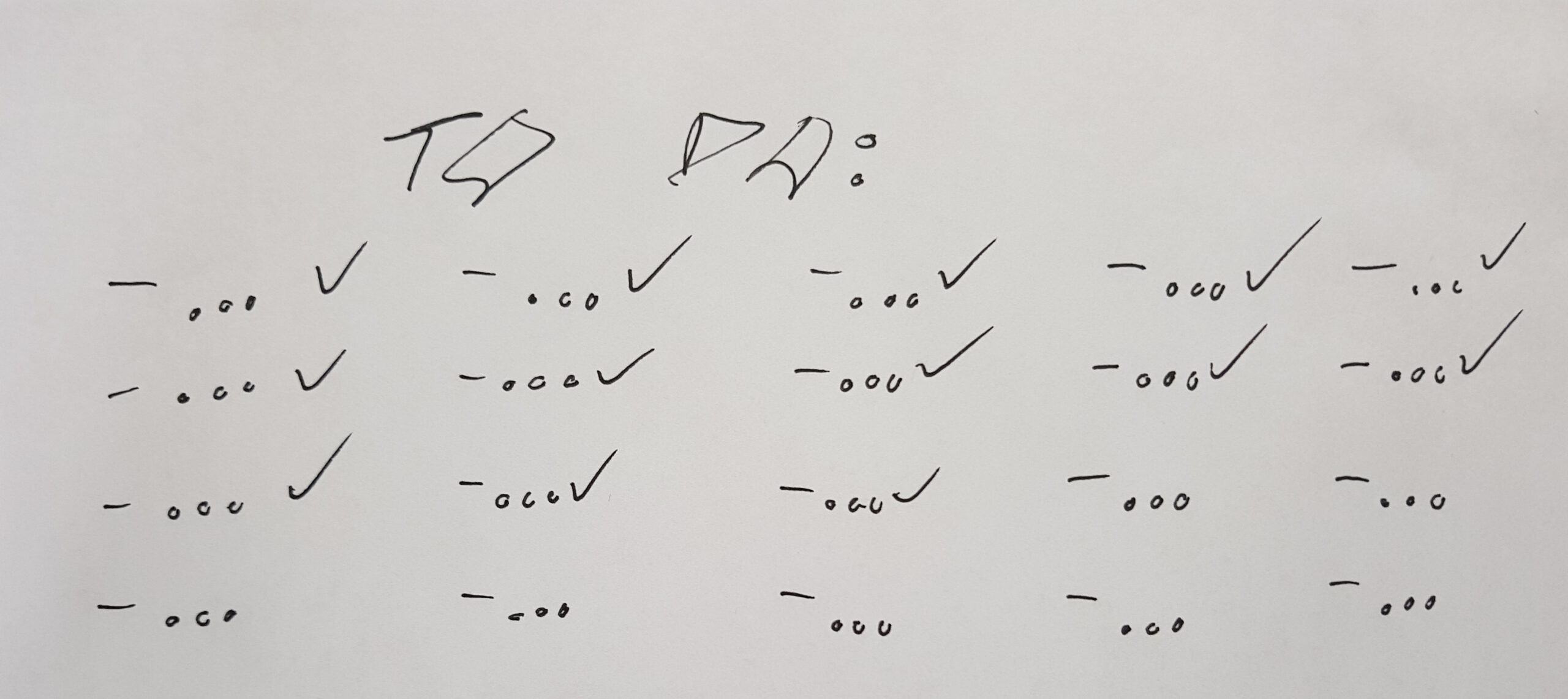

Taschenbuch

Der Buchsatz des Taschenbuchs machte keine Probleme, das Cover irgendwann (s.o.) auch nicht mehr. Leider akzeptierte das System meines Distributors meine Steuernummer nicht, was sich allerdings auch irgendwann lösen ließ – wieder Zeit und Nerven. Der letzte Fehler war, dass ich auf die Info vertraute, dass es 1-2 Wochen dauern würde, bis das Taschenbuch überall erhältlich sein würde. Ebook und Taschenbuch werden auf zwei verschiedenen Plattformen veröffentlicht. Damit beide Version ungefähr zeitgleich zu haben wären, nutzte ich die Vorverkaufsoption fürs Ebook und stellte sie auf zwei Wochen ein. Am übernächsten Tag bekam ich die Info, dass das Taschenbuch nun erhältlich sei. Jetzt ist das Taschenbuch zu haben, aber das Ebook nur im Vorverkauf. Doof gelaufen. Allerdings würde jemand (dank Print on Demand) eine Druckausgabe, die er heute bestellt, etwa gleichzeitig mit dem Ebook bekommen, wenn er es ebenfalls heute vorbestellen würde. (So I got this going for me, which is nice)

Fazit

Plant mehr Zeit ein! Plant mehr! Plant!

Am Ende ist ja alles gut geworden (sage ich jetzt, ohne das Druckwerk bisher selbst in der Hand gehalten zu haben). Viel ist schiefgelaufen und daher durfte ich einiges lernen. So sollte man es sehen und so sehe ich es (im Nachhinein, bestimmt nicht währenddessen) auch.

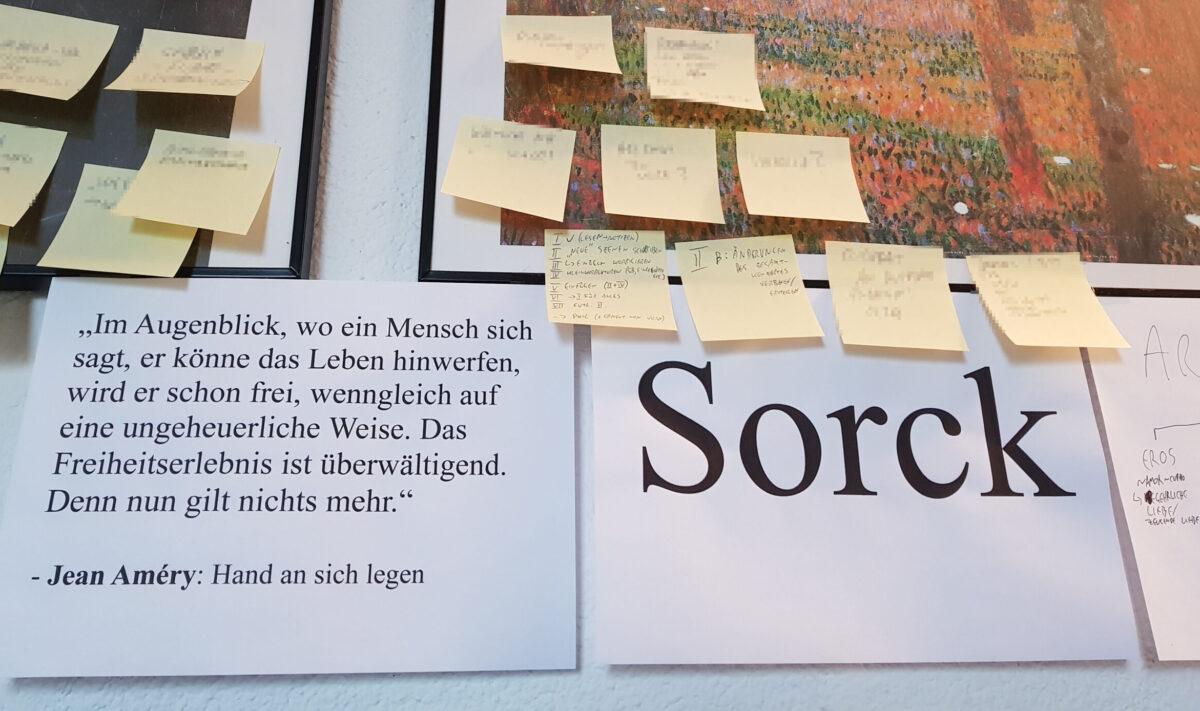

Eine Leseprobe gibt es hier: Sorck: Leseprobe

Einen ausführlichen Artikel findet ihr hier: Sorck – Unsortierte Infos zum Debütroman

Unter der Kategorie “Sorck” (im Klappmenü rechts) finden sich weitere Beiträge zum Roman.

Bestellen könnt ihr Sorck auf Amazon (Taschenbuch | Ebook)

Alternativ ist es möglich, das Taschenbuch direkt bei Twentysix oder im Autorenwelt-Shop zu erwerben..

Außerdem ist es möglich, im Buchladen vor Ort ein Exemplar zu bestellen.